|

1、卧龙岗遗址

推荐1

卧龙岗遗址卧龙岗遗址属商代遗址,位于定兴县东落堡乡东引村东。遗址东300米临拒马河,西南700米临易水河,两河在遗址东南汇合向东流泻。遗址面积2.8万平方米,中心高l.5米,两侧缓坡而下,自然形成自西向东延伸的土岗。纵观全貌,蜿蜒若龙,故称卧龙岗。1975年10月平整土地挖土时,在遗址附近农田中发现砂红陶片(鱼骨盆)、绳纹筒瓦、板瓦、灰陶豆颈、罐颈部、盆口沿、牲畜骨骸、灶和灰坑等。1976年5月,省、地、县三级考古工作者对该遗址进行了钻探,探明文化层厚度为2米,由东南向西北发展,时代逐渐变晚,经考证为商、周遗址。l984年一l987年,省、地、县三级文物考古工作者先后几次对遗址进行重点复查,采集了大量标本,其中石器有石镰、石斧、石镞;骨器有骨针;器形有罐、盆等;陶器有纺轮、豆柄、鬲足等器物残片。质地以夹砂灰陶为主,红陶次之;纹饰大部分为绳纹。遗址东西长200米,南北宽200米,文化层厚约2……

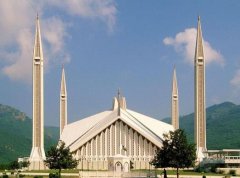

2、定兴县清真寺

推荐2

清真寺定兴县清真寺位于城内清真寺街路西(慈云阁西北)。占地3600平方米,建筑面积600平方米,是回族人民聚会、节日和进行宗教活动的场所。该寺始建于清道光年间,名为清真义学。初建时在路东,后因地基小,民国三年(1914年)迁至现址。该寺在建筑造型上别具一格。前面是三个花瓣型高耸拱门,门顶上镶嵌着技艺精美的宗教图案装饰,正中为正门,西旁为边门,具有中国式的伊斯兰教特有的古老建筑风格。进门为宽敞明亮的过厅,是回民小型机会的地方。正点为高大的三歇山顶连为一体的五进大厅,门正中悬挂清同治四年(1865年)定兴知县德成所书“遵训无差”的匾额。纵观整个建筑布局合理,结构严谨,庄严雄伟,恢宏大方,给人以肃穆清雅之感。文革期间,寺内一些建筑遭破坏,设备及财物大部分毁失,回民宗教活动也被禁止。1982年,清真寺重修,并恢复了正常的宗教活动。寺内设管理委员会,有教长(阿訇)1人,主持处理日常杂务,长教1人负责……

3、慈云阁

推荐3

慈云阁慈云阁位于定兴县城内,据《定兴县志》载,慈云阁原名大悲阁,其始建年代不详,以阁内大悲佛铜像而得名,后毁于战乱。元大德十年(1306年)僧德宝在故址重建此阁,明万历年间李尽传重修,因佛教视心慈为贵,贵慈如云,改名慈云阁。并明嘉靖、清康熙年间对阁均有修葺。现存建筑仍为元构。慈云阁原为一组建筑群,总平面为舟形,分前、中、后三部,现前后两部分被毁,惟存中间慈云阁。阁平面近方形,面阔、进深各三问,建筑面积142平方米,二层楼阁式,重檐歇山布瓦顶,通高13.3米,南北长12.6米,东西宽11.9米。构架及做法均很有特点,内外檐柱相距很近,均包于墙体之内。屋架只有东西两壁,都是利用下平博平梁,载于山面上檐昂尾上,四隅施垂柱及抹角梁。上檐斗拱五铺作双下昂,其中上昂为真昂。下檐四铺作。慈云阁为元代建筑的典型作品,是中国古代建筑从宋代风格向明清风格过渡的最好例证。1996年被国务院公布为第四批全国重点文……

4、广明大师塔

推荐4

广明大师塔广明大师塔位于定兴县城东南方25公里处,北南蔡乡大留村中央,高3.77米,建筑面积2平方米。广明大师塔建于金泰和三年(公元1203年)3月,在建筑造型上别具特色,整个石塔用13层八角石立地而起每层八角石相接部位都用莲花石座相隔,塔身刻有佛像及文字,给人以高大壮观之感。广明大师塔在二十世纪六十年代“四清”运动中被拉倒,后又被当地群众立起,并将基座、底层、塔檐和顶部七层修复。其他部分均散存该村各处,大部分保存完整,是我国为数不多的金代建筑之一。有很高的文物价值,为研究金代的历史提供了有利证据。具体位置:广明大师塔位于定兴县城东南方25公里处,北南蔡乡大留村中央……

5、昌利农业旅游示范园

推荐5

昌利农业旅游示范园集农业观光旅游和特色农业、新技术推广为一体的农业科技示范基地。园区建设分为现代农业示范景点和休闲度假娱乐场所两部分,以面向京津市民“周末游”为出发点和立足点,将定兴独特的乡土民情和地域文化与园区建设巧妙结合,提高旅游附加值。该园区已被评为河北省十大农业旅游观光示范园。……

|